| 縮緬街道:与謝野町加悦 (旧)加悦町-Ⅰ SLと古墳と安良城下を抜ける縮緬街道 |

旧加悦町の史跡巡り SL広場・古墳公園・ちりめん街道 2009年05月04日

近畿の山城 : 安良城(安良山城・有吉城)

加悦SL広場と旧加悦鉄道加悦駅舎

Ⅰちりめん街道と旧加悦町役場

Ⅱちりめん街道と加悦城下町!

Ⅲちりめん街道と旧尾藤家住宅・午飾り

加悦町古墳公園

(加悦の縮緬産業の始祖:手米屋小右衛門の碑)

福知山市街地を抜けて走ってきたR9号牧交差点から、舞鶴方面に向かうR175号に入り、続いて峰山・宮津方面へ左折するR176号を辿って与

「加悦SL広場」

昭和14年(1939)良質のニッケル鉱が発見されて、第二次世界大戦中の最盛期には国策として 軍

今も道の駅の山手の鉱山跡地には大江山を背にして、乾燥場であった三本の煙突が其の証を伝えています。 (加悦SL広場の項に画像有)R176号を陸橋で繋ぐ現在の「加悦SL広場」は、 其の旧鉱山駅跡地を整備して復元された加悦駅舎や、 加悦駅より移転した「手動式転車台」、今も

加悦町古墳公園から望む安良山城(中央)

国道を挟んで道の駅「シ

加悦町~野田川町~大宮町~峰山町にかけての丹後縮緬の産地を「ちりめん街道」が通じていたことも、道の駅の東僅か4~50m(大江山山麓)にはニッケル鉱山跡地があり 加悦駅から此処SL広場へは、その鉱石を運ぶ出す為の線路がのびてきていた事や、今も雑木藪の間に三本の煙突が残る事にも関心を示す人は少ないようです

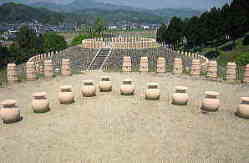

大江山連峰を望む旧加悦町古墳公園

(蛭子山古墳1号から:はにわ資料館と作山1号墳)

与謝野町の名が与謝峠や著名な文人や歌人の与謝蕪村や与謝野鉄幹 ・晶子に所縁があってのものか?。「ひかみ」の名が反対を押し切ってまで丹波市と名を変え、歴史からも「ひかみ」の名が忘れられることがないよう何処かに残しておきたいと思うように、 加悦町の名も与謝野町に埋もれ失われる事がないよう、深い文化と歴史を受け継いだ加悦の名を留めておいて貰いたいものです。

加悦SL広場と旧加悦鉄道加悦駅舎

京都府与謝郡与謝野町のR176号線沿いに、旧加悦町滝の道の駅「シルクのまち・かや」と道を挟んでSL広場が

加悦地区村民823名が出資し、 中古の機関車や車輌等を集めて、 自分達で鉄道会社を設立して、宮津線の丹後

旧加悦鉄道の加悦駅舎:鉄道フアンなら撮影位置の腕木式信号機を

大阪~神戸間の鉄道施設当時(1874)に活躍した日本でも2番目に古いSL機関車という。旧加悦町加悦の住宅地の中にあって、 今は駅舎裏手にプラットホームも鉄路の一部も残されていない、 ガランとした更地が

平成11~13年加悦駅構内に加悦町役場の新庁舎が建設されることとなったため、旧加悦駅舎の建物は現在地に曳き移転され改修され、観光案内所として、 加悦鉄道関連資料の展示室がまた、木の階段を上がる二階フロアは写真・絵画の展示等文化ギャラリーとして利用されているようです。鉄路が消えた廃線跡はサイクリング・ロードとして整備され、自転車は観光案内所 (旧加悦駅舎)で借りられるので、自力で開通させた鉄道への熱意を感じつゝ往時の面影を追ってみるのも良いかも?。

(加悦町観光パンフレット 及びSL広場他現地:加悦町教育委員会案内板を参照)

ちりめん街道

Ⅰ ちりめん街道と旧加悦町役場庁舎

加悦鉄道の基点となった丹後山田駅【現:北近畿タンゴ鉄道(KTR)の野田川駅】からは、鉄道廃止後の廃線跡を加悦町役場~旧加悦駅舎を横目に加悦 SL広場前までカヤ興産バス路線「加悦フェローライン」として運行されています。

旧加悦町役場庁舎

五差路になったメインロードに建つ旧加悦町役場は昭和2年(1927)3月丹後大震災により倒壊したが、丹後縮緬で財を成した杉本米治氏の寄付により 翌3年に着工された洋館建築で、丹後震災復興のシンボル事業ともなっています。建物の設計は・宮津出身で当時大林組の設計部長で、甲子園球場を手掛けた今村彦太郎が担当していますが、加悦鉄道の常務・社長を務めた 尾藤家第11代当主庄蔵が、この時の加悦町長です。洋館建築の助言を受けて「ちりめん街道」筋に建つ尾藤

平成18年10月三町合併により与謝野町となった際、加悦区の有志が借り受けて、 縮緬街道散策の休憩所としてオープンされたといい、土産コーナーや喫茶・軽食コーナー(うどん・牛丼くらい)がありますが外装・内装や造り付けカウンターやドア・階段・金庫等は改修されることなく、往時のまま保存されています。 また京都府指定有形文化財として平成9年3月14日に指定を受けています。喫茶コーナーの天井・蛍光灯には、丹後ちりめん機械織の鑽孔テープ【正式名称は知らないが紙テープに空いた符号を読み取って模様を編んでいく。 此の様な穴あきテープや紙カードは電報・電信や古世代コンピュータではプログラムソフトやデータを 磁気テープに書き込む情報入力手段として使われていましたネ・・・・(^^ゞ!!】をシエードとして、 またスクリーンとして架けてある。

===============================================================================================================

Ⅱ ちりめん街道は城下町の町割り(地割り)

パンフレットに見る「ちりめん街道」の構図がそのまま・城下町としての地割りとみられます。 旧加悦町役場と加悦中

実相寺前クランク :背後は天満神社の丘陵に突き当り折れる街道筋

(街道筋の奥に安良山城の丘陵が見える)

城主有吉将監立言は天正11年に病死するが、慶長5年(1600)頃までは子の立行が安良城に居た様です。地元では加悦が安良山城の城下町であったとの認識を持つ方は多いのですが、一様に有吉将監の病没により在城3年ばかりで 城下町

クランク部から旧町役場までショートカット道が尾藤氏により整備された

これ等を「地割り」とみて加悦が城下町だったと考えてよいのか? 安良城の東を南北に流れる野田川と 其の支谷:加悦奥川が東西に流れて南方を仕切って濠となり、安良城下を取り込んだ「惣構え」的要素を考えてみると、 将監没後も城下町として将監の子・立行が在城し、関が原合戦時:細川藤孝の田辺籠

旧尾藤家住宅南庭から(左奥が洋館)

【通りに面した右手には通用門?から内部が直接見えない様に衝立状の塀が有る】

丹後峰山の絹屋佐平治が享保5年(1720)京都西陣から製織技術を伝え、 享保7年(1722)には後野の木綿家六右衛門が、加悦の手米屋小右衛門(本ページ最初の写真参照)と三河内の山本屋佐兵衛を派遣した京都西陣より、 秘伝の「縮緬」技術を

嘗て栄えたシルク街道の佇まいをみせており、 其の中にある京都府指定有形文化財の旧尾藤家住宅も訪れるつもりですが、旧役場~天満神社と建つ独立丘陵の間には二箇所のクランクで屈曲した、通りに面して縮緬の機業場(機織工場)や其の商家・旅館・医院等が、 両サイドに並んで町屋を形成し、加悦奥川が旧役場の直ぐ南側を東西に流れて掘割の役目を果たしているが、天満神社の丘陵裾には寺社が固まって寺町を形成しているようです。

(加悦町観光パンフレット「ちりめん街道」「旧加悦駅舎」「旧加悦町役場庁舎」等を参照)

===============================================================================================================

Ⅲ ちりめん街道と旧尾藤家住宅

歴史街道・加悦の「ちりめん街道」案内地図では、ほぼ其の中央部に位置して旧

丹後大震災(昭和2年3月)の翌年・加悦町長に就任し震災復興事業に着手し、加悦町役場庁舎 や宮津銀行加悦支店・加悦駅前道路や府道網野福知山線を新設するとともに、念願の洋館建築にも着手して、自宅尾藤家住宅の洋館建築にとりかかります。洋館は当時大阪・大林組設計部長の今林彦太郎に細部の指示 ・助言を仰ぎながら建てられ、昭和16年頃に新座敷

旧尾藤家住宅(中庭から洋館建ての新座敷)

洋館棟は大阪高島屋が内装等を担当しています。11代当主:尾藤庄蔵(正治)は加悦鉄道社長にも就任し、昭和20年12月に享年60歳の生涯を閉じます。建物群は近世~近代に隆盛した生糸「ちりめん」産業を核とした建物としての高い評価を受け、 平成14年3月26日に京都府指定文化財に指定され、同年11月に尾藤家より加悦町に建物が寄付されました。加悦町は平成15年9月より保存修復工事を行い翌年10月より一般公開されています。

(旧尾藤家住宅 京都府指定文化財パンフレット資料等を参照)

===============================================================================================================

ゴールデンウイーク最中に訪れた旧尾藤家住宅の主座敷には午飾りが、また・台所だったところには幟旗 (幟だけでよいのかな?)が飾られていました。端午の節句には一般的には五月人形として金太郎や武者人形が飾られるのでしょうが、「午の節句」とも云われ、男子誕生を祝って馬を飾る風習も残ります。

玄関を入ると、奥の間の主座敷に、節句の武者飾りではなく新旧混ざって造り馬が幾つ

も飾られています。

端午の節句は「午の節句」とも云い馬を飾る風習があるそうですね。中央の高台に一際目を惹く飾り馬は明治19年の箱書きがある11代当主のもの。台所には12代の誕生を祝った一対の幟絵が飾られています。

馬上の女性が神功皇后で、三韓征伐に関する謂れと・其の意味が有りました。

も飾られています。

端午の節句は「午の節句」とも云い馬を飾る風習があるそうですね。中央の高台に一際目を惹く飾り馬は明治19年の箱書きがある11代当主のもの。台所には12代の誕生を祝った一対の幟絵が飾られています。

馬上の女性が神功皇后で、三韓征伐に関する謂れと・其の意味が有りました。午飾り

武者の抱える赤子が応神天皇なんですね。馬には有名な武将を跨らせたり、幡・幟にも有名武将や名前を書いて節句や誕生等の祝品としたものでしょう

・・・が幟の図柄が気になります。!一対の幟絵に描かれる図柄で、右の勇壮な馬上の女性は「神功皇后」でしょう。 さすれば・左に赤子を抱える武者は先代13代成務天皇と、日本武尊(やまとたけるのみこと)の子で第

14代仲哀天皇(日本武尊)に仕えた大臣:武内宿禰で、赤子は神功皇后の子が第15代応神天皇なんですね。

武者の抱える赤子が応神天皇なんですね。馬には有名な武将を跨らせたり、幡・幟にも有名武将や名前を書いて節句や誕生等の祝品としたものでしょう

・・・が幟の図柄が気になります。!一対の幟絵に描かれる図柄で、右の勇壮な馬上の女性は「神功皇后」でしょう。 さすれば・左に赤子を抱える武者は先代13代成務天皇と、日本武尊(やまとたけるのみこと)の子で第

14代仲哀天皇(日本武尊)に仕えた大臣:武内宿禰で、赤子は神功皇后の子が第15代応神天皇なんですね。神功皇后が神託により三韓征伐に向かう際:此の侵攻に同意しなかった夫君:仲哀天皇は急死。懐妊中に征韓したことにはなるが?

凱旋後に筑紫の宇美で出産したという。

神託の言告者として常に側にいた武内宿禰と関係があったと云い、出征した期間が問題かな? ただ宿禰は280歳とか330歳とか言われ、稀代の長寿を全うした人物ではありますが・・・

神社サイト”のりちゃん”最大の関心事は此処に有り・・・かな。![]()

与謝野町(旧加悦町)古墳公園 与謝郡与謝野町(旧加悦町)字明石 2007.5.4

蛭子山古墳 ・ 作山古墳

福知山市から天橋立に向かってR176号線を走ると、大江山連峰の西:赤石ヶ岳と、但馬(但東町)・福知山市・丹後の

与謝郡与謝野町加悦との三国境に立つ江笠山との稜線中程にある与謝トンネルを抜ける。北下方に拡がる加悦谷の中央を野田川が流れ、公園内のパンフレット「加悦町遺跡地図」によると旧加悦町だけでも古墳は644基、

17箇所もの中世山城が記されています。

加悦町古墳公園:駐車場から蛭子山1号墳![]()

ただ種々観光パンフや現地案内ガイドでも古墳は国指定史跡「蛭子山古墳」と「作山(つくりやま)古墳」が整備された古墳公園と、城遺構については嘗ての「かや」の地金屋!?にあった金屋城(賀屋城?)のことも、

「ちりめん街道」の項に天正期・僅か3年だけの城下とし現在の加悦の地に、安良城の有吉氏の名が出てくるだけ。古代から息づく町に「ちりめん」と村民により興業した「私鉄:加悦鉄 道 」のノスタルジアに浸るだけでは惜しい歴史の町ではありました。加悦道の駅・SL広場を北へR176号線沿いに走ると自然と葺き石で埋まる古墳と墳丘に並ぶ円筒埴輪のオブジェが目に入る。

家紋の下に武者絵だろうか?端午の節句を祝う幟が何本もはためく、 与謝野町(旧加悦町のふるさと古代の丘)古墳公園の駐車場に入ると正面に蛭子山古墳が見えます。

道 」のノスタルジアに浸るだけでは惜しい歴史の町ではありました。加悦道の駅・SL広場を北へR176号線沿いに走ると自然と葺き石で埋まる古墳と墳丘に並ぶ円筒埴輪のオブジェが目に入る。

家紋の下に武者絵だろうか?端午の節句を祝う幟が何本もはためく、 与謝野町(旧加悦町のふるさと古代の丘)古墳公園の駐車場に入ると正面に蛭子山古墳が見えます。

![]() 蛭子山古墳の舟形石棺

蛭子山古墳の舟形石棺

蛭子山古墳

蛭子山古墳は丹後に5000基近くある古墳の中でも、京丹後市の神明山古墳

・網野の銚子山古墳と共に丹後三大古墳で知られ、其の中でも最も古い時期のものとされます。此処にも墳頂部には神社が建っていた様で、昭和2年(1927)丹後大震災による神社の被害状況調査によって、後円部中央に地割れが出来、

その中に埴輪が並んでいるのが発 見され、更に昭和4年の地震災害復旧工事中に巨大な花崗岩製の舟形石棺が発見されています。

石棺内部は既に荒らされていたが、中国製の内行花文鏡・鉄製大刀等が検出され、 棺外からも鉄製太刀・剣・槍・斧等の武器類が多数発見されています。発掘調査によりほぼ一列に並んだ8基の古墳で構成されており、

内3基が国史跡に(昭和5年7月)指定されています。

見され、更に昭和4年の地震災害復旧工事中に巨大な花崗岩製の舟形石棺が発見されています。

石棺内部は既に荒らされていたが、中国製の内行花文鏡・鉄製大刀等が検出され、 棺外からも鉄製太刀・剣・槍・斧等の武器類が多数発見されています。発掘調査によりほぼ一列に並んだ8基の古墳で構成されており、

内3基が国史跡に(昭和5年7月)指定されています。

蛭子山古墳の舟形石棺![]()

蛭子山古墳1号墳

(全長145m・高さ16m)前方後円墳は古墳時代前期(4世紀後半)の築造とされ、斜面は川原石の葺石で覆われ墳丘は3段に造られた

段の上には埴輪が3重に古墳を取り巻く。 並べられた円筒埴輪は朝顔形ではなく、上部がすぼまった「丹後型埴輪」と呼ばれるものらしく、詳細は公園内のはにわ資料館に両型が比較出来る形で並べて展示されているので見ておいて下さいネ。

![]() 作山古墳:1号墳から4号墳へ

作山古墳:1号墳から4号墳へ

地方にが埋葬施設は後円部中央に3基あり、内部主体は中央に埋葬された大型舟形石棺で、地上には其れを囲んで方形に埴輪が並べられていたという。舟形石棺(長さ約3m・幅約1m)の蓋石の縄を懸ける突起が左右で異なり一方は一つ、

一方は上記の様に二つ並んだ石の突起がありました。2号墳は墳頂に蛭子神社jが祀られているが、一辺42mの方墳

・3号墳も一辺15mの方墳です。蛭子山古墳群とは南側の浅い谷間を挟んで作山古墳群があります。共に発掘調査後に埋め戻して遺構を保護し、築造当時の姿に復元された。

「丹後型」の上部がすぼまった円筒埴輪が並ぶ:作山1号墳![]()

その他の施設

公園内は此の谷間にも高床式倉庫や竪穴式住居の古代復元住居があり、

作山古墳側の丘陵端には、加悦奥地区【ちりめん街道と交差して安良山城の南裾を護る濠ともなったと思う加悦奥川沿いに但馬出石町に通じる但馬街道があった】に有った民家です。玄関前にトイレ・玄関入った家の中には

土間を挟んでマヤ(大概は農耕用の牛小屋)が在り、土間奥に釜戸(台所)、母屋側には広い間取りをとった板場の部屋があって、隅に蓄音機等が有って生活臭を感じるが、居間の中央に大きな囲炉裏が切ってあるが、

ガランとして何も無い部屋の小さな「床の間」熨斗俵飾りが置かれている。午 飾りのタテガミ状に何箇所も突き出た箇所があり、

水引が付けてあったり、祝紙の様なものが捲かれていたりするので迎春飾りか結納の一種とか米寿等の祝いか?。五穀豊穣を祈るか感謝して供えられたものか?余り目にする事もなかったが此の地の風習として残されていたものか。

飾りのタテガミ状に何箇所も突き出た箇所があり、

水引が付けてあったり、祝紙の様なものが捲かれていたりするので迎春飾りか結納の一種とか米寿等の祝いか?。五穀豊穣を祈るか感謝して供えられたものか?余り目にする事もなかったが此の地の風習として残されていたものか。

作山1号墳の墳頂に置かれた石棺![]()

ホッとした気持ちで民家を出ると、

数体の小さな野仏が芝生の庭先に佇んでいる。 江戸時代中期:延宝8年(1680)北風氏が播磨国より来住したのに伴い建築したと伝えられる

茅葺農家が移築・復元「いろりの館」として保存されていて京都北部に残る民家としては最も古いものの一つに数えられ、 極めて価値の高いものとして町指定文化財となっています。

![]() 古墳公園内のある民家

古墳公園内のある民家

国指定史跡となっている蛭子山1号墳を正面に、また作山1号墳への登り口を背にして建っているのが

「はにわ資料館」ですが、加悦谷一帯の縄文~古墳時代にかけての発掘調査で出土した埴輪や石器・土器類・武具・装飾品類の実物資料やパネルが展示され、映像館では加悦谷に移り住んだ古代人の生活や、

古墳築造の造り方や其の苦労等を説明紹介するビデオ?(DVD?)映像が放映されています。

作山古墳

遠くからでも葺き石で覆われた墳丘に並ぶ埴輪群のレプリカェが目立つ作山(つくりやま)古墳は古墳時代前期(4世紀後半~5世紀初め)の築造とされ、一つの丘陵上には5基の中型古墳が並び構成されていますが、

前方後円墳・円墳・方墳・帆立貝式古墳と、代表的な異なった古墳が並ぶ古墳の見本市の呈です。

作山古墳2号墳(円墳)と前方後円墳の4号墳(奥の方)![]()

作山古墳群の1号墳・2号墳の墳頂部や墳丘の斜面周辺には 円筒埴輪や

土器等のレプリカが並べられて当時の様子を復元されています。作山古墳1号墳(全長36X高さ4m)は帆立貝式古墳。其の墳頂部には、発掘当時の埋葬主体である組合せ式長さ3m程の箱型石棺が置かれており、

内部をガラス越しに覗けるようになっています。

![]() 作山古墳1号墳と5号墳(手前の小型方墳)

作山古墳1号墳と5号墳(手前の小型方墳)

内部の石室を発掘した当時のままの姿で見ることができ、 等身大?の人形が置かれ副葬品の一部が再現セットされています。種々な石棺を多く見る事が無いのでよくは知らないが、副葬品を収める小さな副室が埋葬者の貴重

品入れの金庫の様に(箱状に石室には鉄剣や鉄太刀が数本納められていた様です。炭化した鉄製品らしい模造品?が内部に置かれ、

二つの室が石棺の中で一体となっています。

品入れの金庫の様に(箱状に石室には鉄剣や鉄太刀が数本納められていた様です。炭化した鉄製品らしい模造品?が内部に置かれ、

二つの室が石棺の中で一体となっています。

作山古墳2号墳から1号墳を望む![]()

帆立貝式の造り出し部分に5号墳が有り一辺約13m・高さ2mの小型の方墳が築かれており、作山古墳群5基の中で最初に造られた古墳だとされています。1号墳の周囲には木棺墓6基・埴輪棺墓が6基・壷形土器を棺としたものが1基

・棺を持たない土坑墓が2基の15基が周囲埋葬されています。円墳の2号墳(全長約28m・高さ3.5m)、3号墳は一辺が17m・高さ2mの方墳、東端の「いろりの館」側にある4号墳が全長30m・高さ3mで小型ながら前方後円墳で此処からなら

1~4号墳の古墳見本市!!を一望できます。

(旧加悦町古墳公園パンフ 現地:加悦町教育委員会の陶板・案内板等資料を参照)![]()

![]()

安良城(安良山城)

安良山城(安良城・有吉城) 安良山 128m 与謝郡与謝野町加悦字算所

旧加悦町役場から加悦奥谷川に沿って但馬街道が通じ但東町・出石町に抜けますが、但馬境界も加悦奥谷峠から与謝野町(旧野田 川町

)との町界尾根が東に伸びて其の先端を「ちりめん街道」の旧加悦町役場付近に落としています。東には加悦谷中央部を流れる野田川を望み、南には東西に加悦奥谷が野田川に流れ出ます。其の河口近く・旧加悦町の野田川西岸では

最も北に位置した丘陵部先端付近の安良(やすら)山山頂部に主郭を置く有吉城がありました。

川町

)との町界尾根が東に伸びて其の先端を「ちりめん街道」の旧加悦町役場付近に落としています。東には加悦谷中央部を流れる野田川を望み、南には東西に加悦奥谷が野田川に流れ出ます。其の河口近く・旧加悦町の野田川西岸では

最も北に位置した丘陵部先端付近の安良(やすら)山山頂部に主郭を置く有吉城がありました。![]() 安良山城(有吉城)主郭の城址碑

安良山城(有吉城)主郭の城址碑

有吉氏以前の城史は判然としない様ですが、有吉氏の城としてはよく知られているようで登城ルートも東や南から数本あって、

よく踏まれた山道になっています。算所の権現社(家臣団屋敷跡かと思える様な広い削平段があった)から加悦水道配水所への

道が判り易いかも?、第x展望所の標識が藪の中に有って展望はいまいち!?、加悦中学校裏手の墓地から山道を辿り東南尾根先の庭園の様な長く広い(幅約20m・長さ約50m程)曲輪に着く。権現社からの道も此処に出てくる。

曲輪西切岸沿いに下草で覆われ判り難いが低土塁が延びている様な?感じがします。

安良山城(有吉城)主郭西北面の切岸![]()

公園化されて改修されたのかも? 曲輪の北端で短いが幅のある土橋付き堀切を越えて主郭へは南側から西へ、更に北へと螺旋階段状に段差をもったいくつかの曲輪を廻り込んで入っていくように思えます。堀切を渡ると、

南へ曲輪が延びる尾根への中間部に下降点(とはいって急坂で倒木も多く荒れていて、山道では無さそうです)があり、 南尾根から主郭部に入る虎口の様です。安良山城(有吉城)は加悦町遺跡地図(観光案内所に用意されているH7年加悦教育委員会)に記された城域分布の様に主郭を中心に5方向の尾根上にヒトデの様に延びだして曲輪を並べています。

有吉氏は安良城の築城の頃に細川藤孝の宮津城:普請奉行を務めています。加悦を城下町として整備し「惣構え」として取り込んだにしても、

彼の山城に堀切は此処だけ?竪堀らしいものは有るようですが、各曲輪部に防備に優れた特徴が余り見られません。

![]() 南尾根付根付近で主郭の真南下に位置する虎口

南尾根付根付近で主郭の真南下に位置する虎口

最高所の主郭と副郭だけは北側曲輪からのみ入る虎口を通り、下段の曲輪とは10m程切岸を高くした天守台風の別郭を形成しているようですが、副郭との間に石階段が有る。

主郭部には「有吉城」に城碑が立つが、嘗ては有吉権現が祀られていたといい、算所からの道は権現社への参道だったのでしょう。

「加悦ちりめん街道」関連の上記レポートの様に、 阪神間・京都方面から奥丹波を経て与謝峠を越えると、丹後の加悦・野田川・峰山・岩滝へ向かう、丹後半島の付根に位置して、

但馬へ・宮津~舞鶴へと通じる交通の要衝は、桃山時代には既に地場産業として特産の「ちりめん」産地として繁栄の兆をみせていたと思います。

馬出し的機能を持つという南東尾根先の郭の曲輪

![]()

其の付根:主郭側に唯一:土橋付きの堀切?(手前)と土塁

有吉氏が加悦に入る以前の安良山城については不詳ですが、

地名考による賀悦や加屋からは:南朝の忠臣で隠岐に流罪となっていた後醍醐天皇を船上山(鳥取県琴浦町)に迎え討幕に加わり、 足利尊氏と対抗した名和長年の臣に嘉悦氏がおり、一色氏支配となる以前に加悦の領主となっていたという。

其の後:丹後一円は一色氏の本拠地となり、其の有力家臣:石井氏の金屋城(賀屋城)が安良山城の南方約2km地点に在って、此処も石井氏と同族の城砦だったと思われます。一色氏の旧臣だった松井康之・有吉立言は永禄11年

(1568)細川藤孝の家臣として近江:箕作城攻めに戦功があったようですが・・・明智光秀の「丹後攻略」には光秀と姻戚関係に有った細川藤孝が、加悦町算所の案良山城主:有吉将監立言・四郎右衛門立行の父子、宮津市の日置城主:松井佐渡守 (四郎右衛門)康之を見方として、 天正7年(1579)細川・光秀軍は一色義道、義俊父子の拠る建部山城を攻め、

一色氏は城を捨てて敗走しますが敗走先で滅亡。

主郭西;土塁間を廻り込んで主郭に向かう為、木戸か櫓台か?![]()

人望薄くなった一色氏から離れていく配下の武将や合戦の様子は、室町時代後期:長享の乱(1487)の

「鈎の陣の戦い(栗東市)」以降の近江守護:佐々木六角氏と幕府軍(織田信長・秀吉 )との戦いにも似ているような・・・!?翌天正8年(1580)織田信長の天下布武の号令による「丹後攻略」後、

細川藤孝(幽斎)・忠興親子は織田信長から丹後一国を与えられ宮津城(後に宮津城を支城として残し田辺城)を築いています。藤孝は丹後国を宮津・峰山・久美浜・加悦の4っに分け、

加悦谷には細川氏の重臣有吉将監立言(たつとき)を入れて統治させます。

有吉将監はまた

宮津城(舞鶴城・鶴賀城)築城の普請奉行を務めたようです!。有吉氏は加悦の安良(やすら)山に有吉城(安良山城・加悦城)を築き、その際「ちりめん街道」を地割りして城下町を整備したが、立言の死によってわずか3年で

城下町の役割は終わったとされます。しかし子の四郎右衛門(武蔵守)立行(たつゆき)が安良城を継いで居城していたはず。其の後が不詳ですが、関ヶ原の戦い(1600)後、

![]() 安良城主郭西帯曲輪に入る平入虎口?

安良城主郭西帯曲輪に入る平入虎口?

主君:細川忠興が豊後杵築に6万石で所領を得ると立行は城代に任ぜられ、松井氏と移り、忠興の豊前国替えで立行は

柴崎高田城を与えられ入城します。安良山城は関ヶ原合戦時、細川藤孝が田辺城に籠城した際に廃城となった可能性が高いと指摘されています。

城下町としては立言の没後も 当面は機能していたと思われます。「城下町」というより「惣構え」としての城郭遺構の感が強いのですが・・・!!丹後国はその後:信濃飯田国から京極高知が入り、元和8年(1622)高知が没すると嫡男

:高広が宮津に、高三を田辺・養子の高通を峰山に入れた。加悦は宮津藩領ですが、京極氏の改易後は一時幕府の天領となっています。

加悦水道配水池側の土橋?

![]()

其の後:宮津藩主は永井尚征から尚長・阿部正邦・奥平昌成・青山幸秀へと移り、宝暦8年(1758)遠江浜松(静岡県)より松平

(本庄)資昌が入ってより以後は本庄家支配で明治に至ります。加悦の城々が何時頃まで存続していたか、藩政時代の陣屋等・・・・は資料不足で未調査のまま・・・(^^ゞ。城史不詳のままですが少しずつでも、

加悦の山城を ・・・与謝野町の城郭を探訪していきたいと思っています。

|

別冊 | 本誌

|